“盡孝不能等” 贛州少年要帶著爸爸上大學

來源: 新法治報·贛法云 | 日期: 2025年08月22日 | 制作: 聶琪 | 新聞熱線: 0791-86847870

贛南的初秋,格外悶熱。夕陽西下,贛州市潭口鎮的老屋門口,不時吹來幾縷輕柔的涼風。

這樣的畫面,如同15年前的夏天,父親忙完,總會抱著他在樹下乘涼。然而,一場意外導致父親癱瘓,讓父子倆“角色互換”。從此,劉宏基一邊讀書,一邊照顧父親。

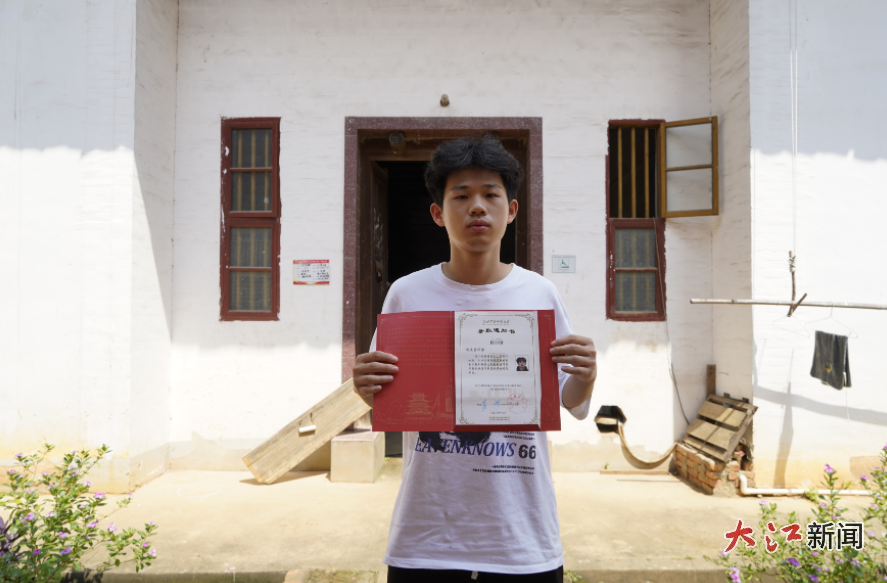

今年7月,劉宏基收到江西科技師范大學錄取通知書。欣喜之余,他卻犯了難,一邊是大學學業,一邊是父親的身體,思慮再三后,劉宏基決定,帶著父親一起上大學——“爸爸在哪里,哪里就是家!”

屋檐下的“小大人”

8月15日,記者初見劉宏基時,他剛從菜市場回來,白色T恤已被汗水浸濕。這個身形挺拔的贛州男孩,短發清爽,臉龐透著青澀,談吐間卻帶著超乎年齡的沉穩。

看著他在廚房與父親的房間穿梭忙碌——洗菜、熬粥、幫父親洗漱,動作嫻熟。“早上5點半起床買菜,一次買兩天的量,這樣明天能多睡半小時。”他笑著說,露出一口白牙,陽光落在他寬闊的肩膀上,竟讓人忘了他肩負的重擔。

老屋門廳的角落,一輛電動三輪車蒙著厚厚的灰塵。

劉宏基的手搭在車把上,塑料套磨出的裂紋硌著指腹,“這是第4輛了,以前是爸爸用三輪車托舉家庭生計,現在該我來托舉他了。”

劉生敏擅長繪制國畫和油畫,年輕時在廣東中山務工,在瓷器和服裝上彩繪,甚至還在深圳開起了彩繪作坊。

2010年,劉生敏意外摔傷腰椎,只能拄拐行走,但他并未因此頹廢。回到贛州老家后,堂屋變成畫室,墻角擺滿顏料。此前認識的老客戶不斷向他發來購畫訂單,他便騎著電動三輪車把自己的作品拉去快遞點寄向全國各地。多年來,他騎壞了3輛車。直到2021年,病情惡化進行手術后徹底無法站立,“家里的頂梁柱倒了,但日子還得繼續。”劉生敏回憶起往事,神情復雜。

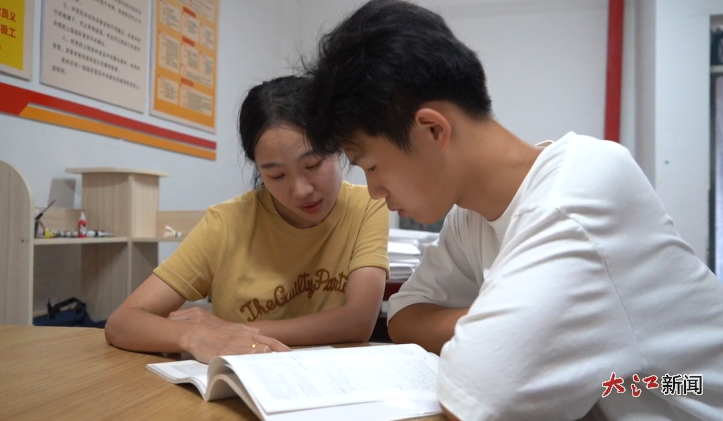

劉宏基做飯給父親吃

在父親的病床前,劉宏基完成了無數個忙碌的清晨和苦讀的夜晚。采訪中,村里人總是對記者說:“這孩子,比大人還懂事,把家里照顧得像模像樣!”

夕陽穿過木窗欞,在車輪銹跡上投下斑駁光影,像刻著兩代人晨昏的年輪。

溫暖的求學路

2022年秋天,劉宏基考上南康中專,離家遠了些,心里卻總掛念著父親。旁人說讀中專畢業后可以學門手藝混口飯吃,可他心里清楚,把知識學深學透,才能握住改變命運的鑰匙。

這個背著生活奔跑的少年,沒想到會在這里遇見一群“燈塔”,溫暖著他前行。

“石老師的微信我一直置頂,她總說‘有困難隨時找我’”。劉宏基口中的石老師,就是他的班主任石小燕。

在石小燕眼中,早把這孩子的心思看在眼里,她對記者說,“這個從不喊苦的少年,會在月考失利時獨自發呆,卻從不在同學面前流露脆弱。”在那些被家務切割得零碎的日子里,石老師在天冷時總是提醒劉宏基添衣,情緒低落時還會找他談心。

由于常年在家庭與學校間奔波,劉宏基的學習時間時常被壓縮,但他眼中對知識的渴望,讓老師們看到了他“不服輸”的韌勁。

數學老師李玉林發現他一有空就啃公式,“下晚自習我去查堂,總看到他被同學圍著講題,思路清晰得很,一點都不藏私。”從函數基礎講到解題技巧,直到劉宏基在2025年江西省三校生考試中拿下150分滿分;語文老師康靈珠讀到他作文里“爸爸的輪椅碾過石子路,像我走的每一步,雖顛簸卻向前”這句話時,紅了眼眶。

這些理解與鼓勵,讓劉宏基在壓力中從未放棄,更堅定了“知識改變命運”的信念。

入學第一天,學校就免了他全部學費,老師還拉著他的手說:“你只管安心讀書,錢的事不用愁,國家和學校有政策,能享的補助咱都申請。”

當地政府幫他們申請了每月3000多元的低保和特困補助。多年來資助他的羅金燕女士,讓他暑假去自己公司實習:“這孩子適應力強,見人不怯生,再打磨打磨,準有出息。”

劉宏基在公司里學溝通、學做事,下班回家就跟父親念叨:“爸,今天我在公司學了許多新技能,以后能掙更多錢給你治病。”

心頭的方向

這份在苦難中生長的孝心與韌性,像一束光穿透陰霾,讓更多人看見責任的重量、親情的溫度。

劉宏基從來不是“等幫扶”的孩子。

“8月底先去南昌找房子,包車接爸爸過去,高鐵人多不方便。”他認真規劃著行程,眼里滿是期待,“課余打工加上補助,肯定能照顧好爸爸。”

“對我來說,盡孝本就是該做的事。只不過我比別人更早開始承擔這份責任,其實我挺慶幸能提前做這些事。”劉宏基回憶道,有人勸過他,為何不把爸爸送進養老院,盡孝不用急在此時。可劉宏基想著父親身體不好,父親沒有錯過他成長的每一刻,他也不愿意接下來的日子,生活里沒有父親,這是他所有的牽絆和努力的起點,但一定不是終點。

“這些年父親獨自陪著我長大,他總把最好的留給我,現在我能做的,就是盡自己最大的能力把他帶在身邊照料。我不想因為上了大學就把他拋在腦后,更不愿讓他在養老院里孤單生活。”劉宏基誠懇地說道。

談及未來,劉宏基總會望向父親:“上了大學好好學習,畢業后努力工作,攢錢給爸治病。”

父親插話道:“別忘了幫過咱的人,以后有能力了,要懂得感恩,也要多幫像你這樣的孩子。”

這話像顆種子在劉宏基心里扎了根。這份想要用行動回饋社會的夢想,如同父親話語里的光,始終在他心頭明亮閃爍。

記者收拾好采訪本準備離開時,劉宏基打算抱著父親到小院里透透氣。小院的椅子摩擦著石子路,咯噔咯噔的聲響里,藏著十幾年的相依為命,也藏著奔向未來的希望。

“他曾開玩笑問我,等他老了動不了,會不會就不管他了。”劉宏基坐在父親身邊,語氣認真得像在許下莊嚴誓言,“我當時就說過,會一直陪在爸爸身邊。”

劉生敏笑著點頭,目光落在兒子的肩上——這肩,曾扛起過鍋碗瓢盆,曾托舉過課本紙筆,如今,正扛著父子倆的夢想,走向更遠的地方。

來源:大江網/大江新聞客戶端(全媒體記者鄔強、鐘劍橋)

編輯:聶琪

校對:王小明

復審:程乘玉